著者: 大野 秀一、修士課程1年生 (2003年度)

物質に温度分布をつけると、平衡状態を実現するためにキャリア濃度にも分布が形成されます。そのため、試料の両端に温度差をつけると、

その両端には電圧が発生します。その係数をゼーベック係数と呼びます。

試料が半導体の時、ゼーベック係数が正か負かで、n型半導体かp型半導体かを区別できます。特に酸化物半導体、アモルファス半導体の場合、

Hall効果測定だけではキャリアが電子か正孔かを正確に判断することが困難な場合が多いため、ゼーベック係数の測定結果と併せて判断することが

必要になります。

わかること

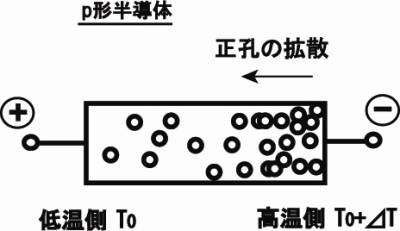

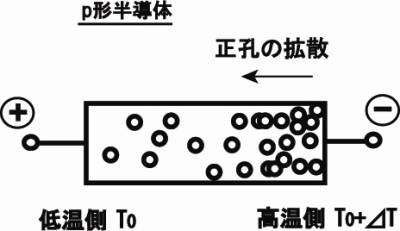

今、下図に示すように細長いp型半導体の右端と左端の温度が異なっているとします。また、今考えている温度範囲では、 正孔濃度がアクセプタ濃度によって制御され、温度により正孔濃度が指数関数的に変化する領域であると仮定します。 すると、温度の高い側の方が正孔濃度が高くなりますから、高温側から低温側に向けて正孔の拡散がおきます。 正孔が拡散すると、温度が低い側が正にバイアスがかかります。すなわち外部端子に電圧が発生します。 これをゼーベック電圧Vsといいます。 ゼーベック電圧は、拡散してきた正孔を押し戻す方向に電界を発生するので、結局、拡散電流とドリフト電流が つりあったところでゼーベック電圧が決まります (ホール効果のローレンツ力とドリフト電流のつりあいのような感じです。) ここでゼーベック電圧Vsと温度差⊿Tの比をゼーベック係数Sといい、

S = Vs / ⊿T

で定義されます。

ここで着目するのは同じ組成でキャリア濃度が異なる飽和領域(キャリア濃度n= nd)のサンプルです。飽和領域にあるときのn形半導体のゼーベック係数は次式で与えられます。

S = -

(k/e){ln(Nc/nd)+ C} C:運動項

分母にキャリア濃度があるのでキャリア濃度の多いものほどゼーベック係数は小さくなります。ですから、参照試料としてキャリア濃度がわかっている試料についてゼーベック係数を測定しておけば、未知の試料のキャリア濃度がわかります。

以下、私が少しカジりましたZnOを例に、ゼーベック係数によるキャリア濃度の見積りをみてみましょう。エピタキシャル成長させたZnO薄膜についてのだいたいの目安です。

| キャリア濃度 n (cm-3) | ゼーベック係数 S (μV/K) |

|

1020 ~ 1021 < 1017 |

<10

~100 >500 |

これはエピタキシャル薄膜で同一組成の試料の場合ですが、組成や構造が変わると移動度(運動項が変わる)や有効質量などが変わってくるので、これらの値の関係も変わってきます。いくつかの試料を作製して測定をしたおかげで、ゼーベック係数とキャリア濃度との関係がわかってきたので、わざわざHall効果測定をしなくてもだいたいのキャリア濃度がわかるようになり、とても便利なモノサシとなりました。

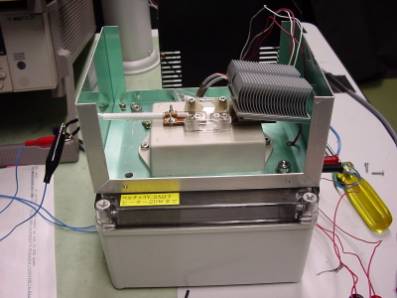

余談:今回紹介しましたゼーベック測定装置は私のハンドメイドです。細野研に入って間もない5月のある晴れた日でした。私の上についてくださっていた先輩から 「大野君、ゼーベック装置作ってみるか。」と、突然任務を与えられ、狼狽した記憶があります。キャリア濃度の低い(1015~1016)サンプルでも測れるようにとの厳しい要求もつきつけられていました。キャリア濃度が低いとセンシティブにノイズを拾ってしまうので、ノイズ対策はいくつか工夫をこらしてみました。低温側はペルチェ素子で冷却していますがペルチェの放熱にヒートシンクを用い(それまではファンで放熱)、金属の箱で囲い外部からのノイズをシャットしました。また電圧計をKEITHLEYのマルチメーターから、より内部抵抗の高いエレクトロメーターに変えたことが高抵抗のサンプルの測定にもっとも効果的でした。難攻不落と思われた困難なミッションでしたが今はよき思い出になっています。

装置全貌